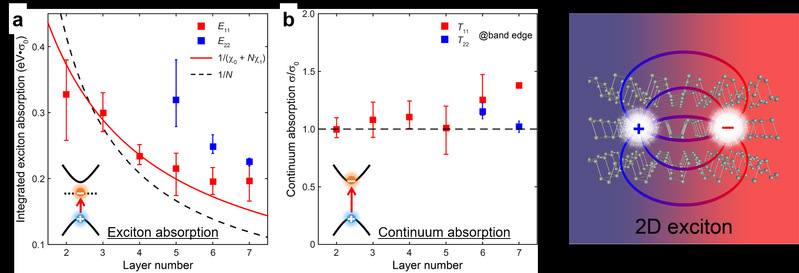

近日,我系晏湖根课题组首次在实验上测定了少层黑磷的光吸收强度,发现激子吸收随着层数的减少反而增大📞。4月15日,相关成果以《少层黑磷光电导的红外光谱研究》(“The optical conductivity of few-layer black phosphorus by infrared spectroscopy”)为题在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)👃🏿。我系博士后张国伟、博士生黄申洋分别为论文第一👍、第二作者🗡🫸🏽,晏湖根教授和南方科技大学黄明远教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金委、科技部重点研发计划🧊、杏悦登录和应用表面物理国家重点实验室等支持。 “由碳原子单层‘一层一层’叠加起来的石墨是一种常见的材料,比如铅笔芯就是由石墨做成的🐵。如果我们把其中的‘一层’单独拿出来,就成为石墨烯🚒,是实验上发现的第一种二维材料💆🏻♂️🥄。”晏湖根解释道🧟♀️,现在,人们已经发现类似的“层状”材料至少有几千种,代表性成员有石墨烯👨🏻🏭、硫化钼和黑磷等🤸🏿。二维材料虽然只有原子层级的厚度,但是表现出很强的光与物质相互作用🚕。“比如👱🏻♂️,零带隙特性使得石墨烯具有超宽波段(从紫外到远红外)的光吸收能力;在单层硫化钼中🏋🏿,激子在共振波长可以吸收超过10%的入射光。” 在二维材料中,光的吸收是以二维光电导来描述的🥏。人们发现,单层石墨烯的光电导在可见光和近红外波段是同一个常数🏬,即σ0 = e2/4ħ,仅由两个物理学基本常数决定。换言之🧑🏿🍼🚵🏻♂️,悬空的单层石墨烯可以吸收~2.3%的入射光。N层石墨烯的光电导为Nσ0🦸🏼♂️,与层数成正比。在硫化钼中,激子吸收也是随着层数而增加。而在黑磷中,课题组发现了截然相反的现象:层数越少🏋🏼♂️,激子吸收却越强🏂🏽。 晏湖根课题组采用机械剥离法制备了高质量的少层黑磷样品,在干燥的氮气环境中对其进行傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征,定量地测定了2-7层黑磷的光吸收强度🧙🏿♀️,并且详细地研究了光吸收与层数的关系。课题组发现,在少层黑磷中❣️,激子对光的吸收能力随着层数的减少而增强(图a);而带边吸收却几乎是一个常数🧹,与层数无关(图b)🤷🏼♂️,这个常数不仅与石墨烯的通用光电导σ0有关,而且还会受到能带各向异性的影响。 结合k·p方法和二维激子模型👮🏼♀️,课题组给出了合理的理论解释:简言之,在二维材料中🚴🏻♂️,带边吸收是由光学跃迁过程中参与的子能带数量决定的。在N层石墨烯中,有N对子能带参与👸🏼,所以光电导为Nσ0,即单层的N倍。而在黑磷中,不管多少层,只有1对子能带参与,所以光电导都为~σ0🫑;对于激子来说👨🦽,层数越少,介电屏蔽越弱、量子束缚效应越强,所以电子和空穴的“吸引力”就越大🤷🏽🧝🏿♀️,导致吸收越强。 “刚发现这个现象时🤴🏽,我们感到非常吃惊👇🏻。”晏湖根表示🤵🏽♀️👨🏻🍼:“在现实生活中,一层窗帘可能还透点光🧑🏻🤝🧑🏻,我们就用两层、甚至三层,这样光就不透了。对黑磷而言🧔🏼♂️,层数越少,反而越不透光🧝♀️!这种‘以少胜多’的现象其实都是空间受限的量子效应在起作用”💜。 该工作比较了几种典型二维材料的光吸收,统一了对二维材料光吸收的认识,提出了对二维激子和价带电子光吸收的分析方法🔷🏂🏻。晏湖根课题组长期致力于少层黑磷的红外光谱研究🍮,这是继能带结构的演化(Nature Communications 2017, 8, 14071)、应力调控(Nature Communications 2019, 10, 2447)和激子效应(Science Advances 2018, 4, eaap9977)之后的又一项重要进展👨🏻🦯,为黑磷在红外探测、发光和调制等光电子应用领域提供了重要的实验依据👩✈️。 图:2-7层黑磷中(a)激子吸收与层数的关系;(b)带边吸收与层数的关系💾🙅🏻♂️;(c)二维激子示意图👵🏿。