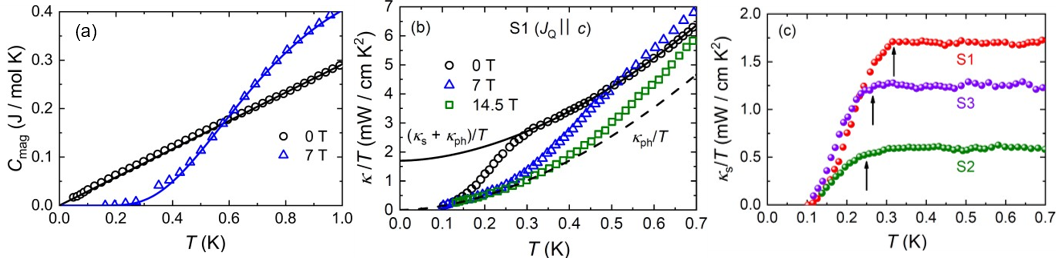

近日,我系/应用表面物理国家重点实验室李世燕教授课题组与华东师范大学徐杨研究员🐁、鲁东大学副教授泮丙营等合作👮🏼🧑🎨,利用极低温热输运和比热测量手段,系统地研究了自旋1/2海森堡反铁磁自旋链苯甲酸铜[Cu(C6H5COO)2·3H2O]中的磁激发🧑🏿🎄,验证了自旋子在极低温下随温度线性变化的特征热导率🤽♀️。相关研究论文以“Unambiguous experimental verification of linear-in-temperature spinon thermal conductivity in an antiferromagnetic Heisenberg chain”为题,于2022年10月11日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上✝️。李世燕教授和徐杨研究员为共同通讯作者👸🏼,我系已毕业博士泮丙营(现为鲁东大学副教授)和徐杨研究员为共同第一作者🙀✌🏿。 量子自旋液体作为一种近年来受到广泛关注的新奇量子物态,其研究很大程度上依赖于对自旋子等分数化激发的研究👨🏼🦳👨🎤。然而,对于二维和三维的情况,目前尚未有公认的量子自旋液体,其中非常重要一点是自旋子的特征热输运行为一直没能被实验确认🙅🏿♀️🌺。而对于自旋链等一维量子磁体😤,尤其是自旋1/2反铁磁海森堡自旋链(AFHC),实验确定的磁激发谱等性质与理论高度吻合。因此,AFHC提供了研究自旋子等磁激发的理想平台🦓。然而,即使对于AFHC体系❤️🔥,学界对自旋子的特征热导率也仍有争议:在所谓的“自旋费米子”理论中,自旋子在极低温下表现出随温度线性变化的特征热导率👩🏽🔬;而在所谓的“自旋玻色子”理论中,这一特征热导率应随温度的平方变化。 为了解决这个争议,李世燕课题组利用极低温热导率和苯甲酸铜这一典型AFHC体系对自旋子特征热导率进行了深入探究。通过不同方向🚴🏽♂️、不同磁场下的热导率测量,声子的影响被可靠地扣除👐,从而清楚地得到了自旋子特征热导率。具体地🧍🏻♂️🥔,比热测量表明苯甲酸铜的零场磁激发为无能隙的自旋子👳🏿♂️,贡献很大的线性温度比热项🧖🏻♂️,而加场下则变为有能隙的类孤子激发,与理论预期吻合[见图 (a)]。在热流平行于链的热导率测量中🤛🏿,高场下💪🏽,0.3 K以下的热导率仅由声子贡献[见图 (b)]。结合声子热导率不随磁场变化(由热流垂直于链的热导率测量确认)这一事实,可以对0.3 K以上的零场热导率扣除从高场数据得到的声子项,得到无能隙自旋子的特征热导率。拟合表明这一特征热导率随温度线性变化[见图 (b)]🈺。这种线性依赖在图 (c)中表现为0.3 K以上的平台,显示绝缘的苯甲酸铜中电中性的自旋子与剩余电阻率约为20mWcm的金属中的电子导热能力相当,而在0.3 K以下,热导率急剧下降😋🙇♂️,其物理起源可能与一维链上自旋子的多体局域化有关🏃🏻♀️➡️。 图 (a) 零场下苯甲酸铜的磁比热由无能隙的自旋子贡献💁🏼♀️🎹,高场下则由有能隙的类孤子激发贡献;(b) 在0.3 K以下,苯甲酸铜的高场热导率仅由声子贡献,而从这样得到的声子项又可以得到零场0.3 K以上的自旋子热导率;(c) 不同苯甲酸铜样品的零场自旋子热导率在0.3 K以上均随温度线性变化🫳,而0.3 K以下则急剧下降🚝。 上述结果为一维自旋1/2海森堡反铁磁链中的自旋子特征热导率的争议提供了确定的答案,对更高维度的量子自旋液体中的分数化激发研究具有指导意义💘。该项目受到国家自然科学基金委、科技部🌝、以及上海市科委的资助👳🏻😮💨。 论文链接🦯:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.167201